撰文:蔡至兼 Chien

這幾年大家應該有明顯感受到一股奇妙的氛圍,那就是許多國家或地區制定出「燃油車」撲殺計畫,使得每一期的法規可是越來越嚴苛,正因為越嚴苛也增加機車業者開發成本,而這些代價都必須由消費者承擔(高額貨物稅是造成車價高的元兇,而業者只是代收錢還是進了政府口袋),但以現在的技術來說,有必要制定非常嚴苛的法規來限制燃油車生存空間嗎?  話說1997年12月,有鑑於地球暖化越來越嚴重,聯合國氣候變化綱要公約參加國制定「京都議定書」,使溫室氣體控制或減少廢氣排污成為已開發國家的法律義務,期藉果就是各國制定越來越嚴苛的環保法規,同時讓全球汽機車業者陷入成本、轉型、技術升級的惡夢,更讓世界各地的民眾購買汽機車必須付出更多的代價,結果20多年過去了,污染的問題不減反增,中國的崛起成就其全球第一的污染源地位,美國更直接無視於「京都議定書」存在,結果就可憐如台灣這樣在夾縫中求生存的小國,只能無限輪迴地訂出嚴苛的法規來對應。

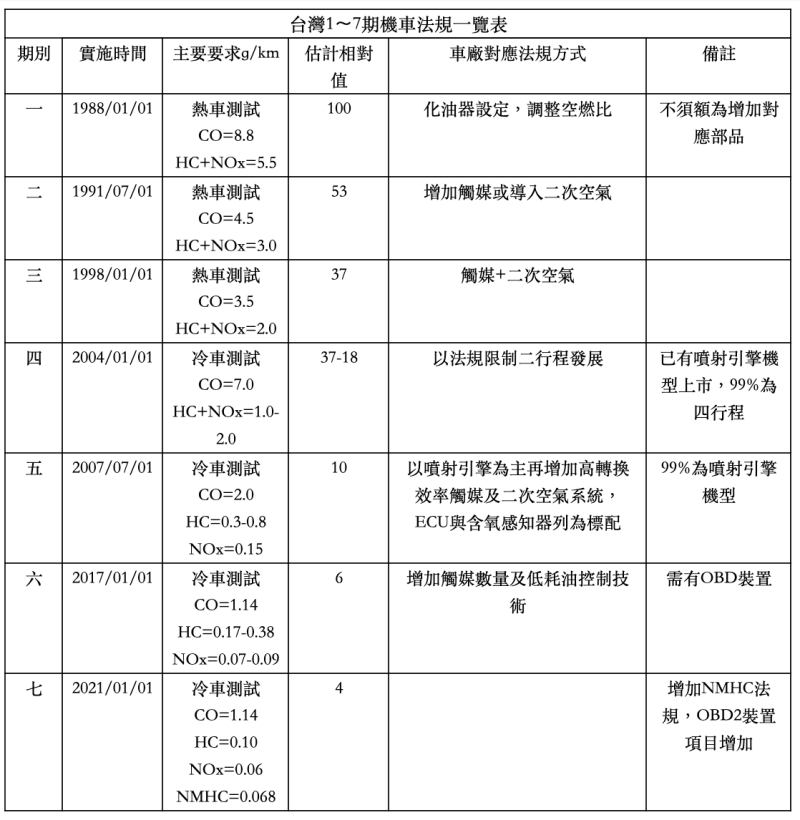

話說1997年12月,有鑑於地球暖化越來越嚴重,聯合國氣候變化綱要公約參加國制定「京都議定書」,使溫室氣體控制或減少廢氣排污成為已開發國家的法律義務,期藉果就是各國制定越來越嚴苛的環保法規,同時讓全球汽機車業者陷入成本、轉型、技術升級的惡夢,更讓世界各地的民眾購買汽機車必須付出更多的代價,結果20多年過去了,污染的問題不減反增,中國的崛起成就其全球第一的污染源地位,美國更直接無視於「京都議定書」存在,結果就可憐如台灣這樣在夾縫中求生存的小國,只能無限輪迴地訂出嚴苛的法規來對應。  其實台灣從1980年發布到1988年實施第一期,甚至到2002年所謂的第三期,其CO2和ppm都沒有任何改變,直到2004第四期開始實施後CO2與ppm都有明顯調降,2007年起正式進入噴射時代,總計10年的五期環保法規,在2017年起進入第六期,但最近更因即將在2021年實施七期法規,算起來六期只有四年的時間,也就是所有人才剛適應完立刻又要大改變,而且是更為嚴苛,無論業者、消費者都要付出更大的代價,但有沒有人可置身事外?當然有,那就是與幾期法規都無關的電動機車業者,因為怎麼跑都不會產出CO2。

其實台灣從1980年發布到1988年實施第一期,甚至到2002年所謂的第三期,其CO2和ppm都沒有任何改變,直到2004第四期開始實施後CO2與ppm都有明顯調降,2007年起正式進入噴射時代,總計10年的五期環保法規,在2017年起進入第六期,但最近更因即將在2021年實施七期法規,算起來六期只有四年的時間,也就是所有人才剛適應完立刻又要大改變,而且是更為嚴苛,無論業者、消費者都要付出更大的代價,但有沒有人可置身事外?當然有,那就是與幾期法規都無關的電動機車業者,因為怎麼跑都不會產出CO2。

話說1997年12月,有鑑於地球暖化越來越嚴重,聯合國氣候變化綱要公約參加國制定「京都議定書」,使溫室氣體控制或減少廢氣排污成為已開發國家的法律義務,期藉果就是各國制定越來越嚴苛的環保法規,同時讓全球汽機車業者陷入成本、轉型、技術升級的惡夢,更讓世界各地的民眾購買汽機車必須付出更多的代價,結果20多年過去了,污染的問題不減反增,中國的崛起成就其全球第一的污染源地位,美國更直接無視於「京都議定書」存在,結果就可憐如台灣這樣在夾縫中求生存的小國,只能無限輪迴地訂出嚴苛的法規來對應。

話說1997年12月,有鑑於地球暖化越來越嚴重,聯合國氣候變化綱要公約參加國制定「京都議定書」,使溫室氣體控制或減少廢氣排污成為已開發國家的法律義務,期藉果就是各國制定越來越嚴苛的環保法規,同時讓全球汽機車業者陷入成本、轉型、技術升級的惡夢,更讓世界各地的民眾購買汽機車必須付出更多的代價,結果20多年過去了,污染的問題不減反增,中國的崛起成就其全球第一的污染源地位,美國更直接無視於「京都議定書」存在,結果就可憐如台灣這樣在夾縫中求生存的小國,只能無限輪迴地訂出嚴苛的法規來對應。  其實台灣從1980年發布到1988年實施第一期,甚至到2002年所謂的第三期,其CO2和ppm都沒有任何改變,直到2004第四期開始實施後CO2與ppm都有明顯調降,2007年起正式進入噴射時代,總計10年的五期環保法規,在2017年起進入第六期,但最近更因即將在2021年實施七期法規,算起來六期只有四年的時間,也就是所有人才剛適應完立刻又要大改變,而且是更為嚴苛,無論業者、消費者都要付出更大的代價,但有沒有人可置身事外?當然有,那就是與幾期法規都無關的電動機車業者,因為怎麼跑都不會產出CO2。

其實台灣從1980年發布到1988年實施第一期,甚至到2002年所謂的第三期,其CO2和ppm都沒有任何改變,直到2004第四期開始實施後CO2與ppm都有明顯調降,2007年起正式進入噴射時代,總計10年的五期環保法規,在2017年起進入第六期,但最近更因即將在2021年實施七期法規,算起來六期只有四年的時間,也就是所有人才剛適應完立刻又要大改變,而且是更為嚴苛,無論業者、消費者都要付出更大的代價,但有沒有人可置身事外?當然有,那就是與幾期法規都無關的電動機車業者,因為怎麼跑都不會產出CO2。 回到現行台灣的現行六期法規,法規中明訂燃油機車必須裝置OBD(On Borad Diagnostics)車載診斷系統,這也讓機車業者游加諸到成本上,到了七期法規標準中又增加NMHC,也就是煙道排氣中非甲烷碳氫化合物的檢測,和OBD2車載診斷系統升級版,這下要投入的開發成本可就更高,而成效呢?如果一期法規是100級數來算(如附表),五期降為10級數,六期則是6級數,而七期則更降低到四級數,離零級數只有四步之遙,等於在移動過程中的污染相當低,完全打破大家的觀念。

回到現行台灣的現行六期法規,法規中明訂燃油機車必須裝置OBD(On Borad Diagnostics)車載診斷系統,這也讓機車業者游加諸到成本上,到了七期法規標準中又增加NMHC,也就是煙道排氣中非甲烷碳氫化合物的檢測,和OBD2車載診斷系統升級版,這下要投入的開發成本可就更高,而成效呢?如果一期法規是100級數來算(如附表),五期降為10級數,六期則是6級數,而七期則更降低到四級數,離零級數只有四步之遙,等於在移動過程中的污染相當低,完全打破大家的觀念。

不過電動機車真的完全沒有廢氣污染與能源消耗嗎?非也,電池的製造過程、充電過程(火力發電燒煤炭)乃至壽命殆盡回收,都有著環境污染與耗能的問題,只是污染屬於定點式而非移動式,因此大家都以為電動機車是真環保,其實不然。

但請大家想想,進入電動化後真得更為環保嗎?或許在北歐那些本身具備豐富天然能源的國家是可以,但對於靠燃煤供電的國家那恐怕是沒有,畢竟大家都清楚,電動化的最大污染在於電池製程、電力供應時燃煤空污、以及電池汰役回收後的問題等,雖然同樣產生污染、或者更為嚴重,不過各國官學界卻也出現「固定式」、「非移動式」的解釋名詞,似乎有意替這項百年前捲土重來的技術脫罪。

但請大家想想,進入電動化後真得更為環保嗎?或許在北歐那些本身具備豐富天然能源的國家是可以,但對於靠燃煤供電的國家那恐怕是沒有,畢竟大家都清楚,電動化的最大污染在於電池製程、電力供應時燃煤空污、以及電池汰役回收後的問題等,雖然同樣產生污染、或者更為嚴重,不過各國官學界卻也出現「固定式」、「非移動式」的解釋名詞,似乎有意替這項百年前捲土重來的技術脫罪。