撰文:郭正浩 Marco全球汽車企業全力投入發展電動車已是不可逆趨勢,且越演越烈,而電動車憑藉行駛過程不會排放廢氣,同時也不使用燃油(石油)這會逐漸減少的天然資源,被冠上“環保”、“綠能”大名,讓企業趨之若鶩之外,也讓各國政府不停的扶持電動車,並訂立相關法規以利電動車發展,眾多“20xx年禁售燃油車”的公告或法令,讓車企與民眾人人自危,深怕在這電動車浪潮中一不小心就被淹沒消失。但從最一開始到現在,唯一的一個問題一直都沒變過:電動車真的環保嗎?

電動車在行駛過程中不會排放廢氣,也沒有引擎消耗燃油,同時也沒有過多機械組件,看起來似乎是真的比燃油車環保。但電動車需要消耗“電”,這發電過程是否環保取決於當地發電建設,這個我們等下再說。而儲存電的“電池”,其製造過程需要大量稀土,先不說稀土資源幾乎都掌握在中國手中的政治問題,要知道在開採稀土的過程中會製造大量污染,製造電池時也會產生污染,後續回收電池時倘若沒有善加處理,更是會產生重金屬等嚴重污染。

總結來說就是,除非投入極大量的成本與先進技術,否則電池從最一開始的原料開發、到加工製造、以及後續回收,整個生命週期都會產生環境危害,其所造成的重金屬污染遠比廢氣製造的空氣污染還要來得嚴重許多,傳統汽車使用的12V鉛酸電池,至今也沒有很具商業模式與環保效能的回收機制,更別說純電動車的鋰電池模組。

此外,相信大家也都知道,電池的蓄電能力是會衰退的,而目前的默契是這樣,只要電動車電池衰退量達到20%,就會被判定影響行車安全而需要更換。那麼電動車的電池從100%衰退到80%需要多久呢?目前平均來看大約是五到六年,遠不及燃油引擎的使用年限,而全球最大電動車市場“中國”,現在就首當其衝的遭遇了全球接著都要面臨的電動車電池汰換問題。

根據中國官方媒體“新華社”報導,中國在2020年所產生的汰舊退役電動車電池總量高達20萬噸,由於電動車電池巨大且沈重(因為是電池組),同時內含數百個鋰離子電池,在拆解過程中需要極高度的設備避免污染與危險,並才能同時確保有效回收內含的稀有金屬。

而在技術仍不成熟的當下,目前回收電池的成本遠超過製造同等規模電池所需,也使得回收電池變成一件吃力不討好的工作,多數企業尚未或沒有能力投入電池回收產業,僅能進行堆放或二次利用,但更多的是由民間諸多不依循正道的小公司(中國稱小作坊)進行不合乎規範的“回收”,除了傷害施工者本身,拆解後隨意棄之的廢電池,還會傷害土地與水源。簡單說,在科技進步之下,製造電池早已變得比過往更加容易且低價,但回收電池的進步程度卻遠遠跟不上其發展速度,讓兩者失衡。

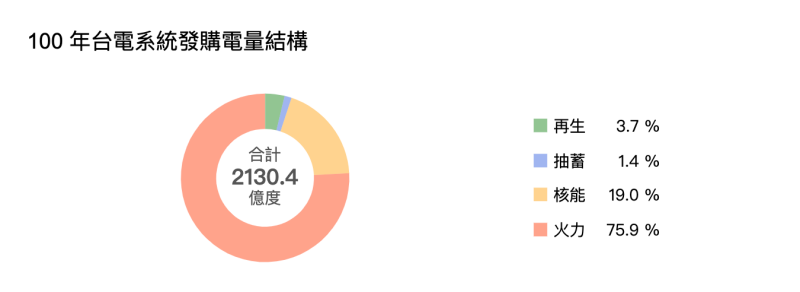

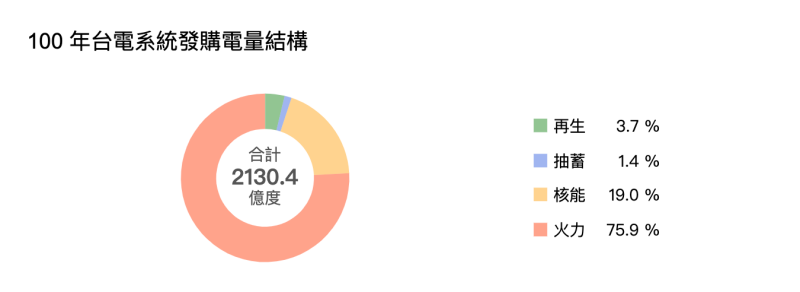

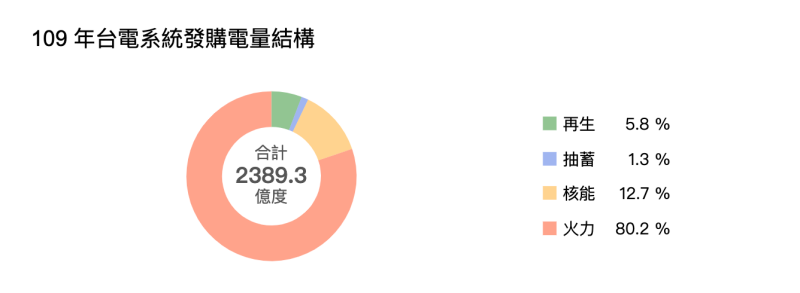

至於電能供應部分,我在2019年發表的一篇文章中已提到,不管燒什麼,台灣發電結構主要來自於污染最強的火力,因此全面普及電動車充其量只能說是讓交通工具進行能源轉換,而非“環保”。(重點是台灣電夠嗎?)時隔兩年,我再度查詢台灣電力公司自行公布的數據,結果民國109年的年度發電占比,火力發電依然達到了80.2%(含購電,下同),相比民國100年的75.9%甚至還增加了4.3%之多。而再生能源於民國109年的佔比僅有5.8%,距離政府喊出的2025年再生能源占比20%,還差了14.2%。

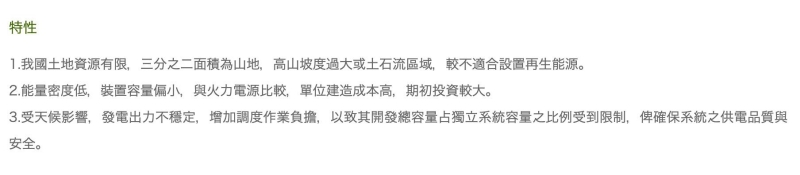

在溫室效應持續增加、消費型態轉變、以及電子產品推陳出新的情況下,用電量只會越來越高不會越來越低,事實上由台電公布的數據來看也確是如此,而供電量跟不上用電量已不是新聞,今年五月就已發生分區限電的情況,所以台灣真的適合發展電動車這額外的電力負擔嗎?要知道,就連台電自己都說台灣不適合建設再生能源,加上核電逐年停機,那不夠的供電量由誰補呢?當然只能“火力全開”,屆時空氣污染只會更加嚴重,這對台灣以及我們的後代來說絕非好事。

在溫室效應持續增加、消費型態轉變、以及電子產品推陳出新的情況下,用電量只會越來越高不會越來越低,事實上由台電公布的數據來看也確是如此,而供電量跟不上用電量已不是新聞,今年五月就已發生分區限電的情況,所以台灣真的適合發展電動車這額外的電力負擔嗎?要知道,就連台電自己都說台灣不適合建設再生能源,加上核電逐年停機,那不夠的供電量由誰補呢?當然只能“火力全開”,屆時空氣污染只會更加嚴重,這對台灣以及我們的後代來說絕非好事。

台電官網對於“再生能源”之說明。事實上不只台灣,除了少數歐洲國家之外,全球各國均仍以燃煤燃氣的“火力”作為主要發電方式,畢竟再生能源的轉換率實在太低,需要依賴大量建設換取電容量,同時在技術發展上也不如燃煤燃氣來的成熟,即便是投入大量資金的美國,2020年的再生能源發電占比也只有20.6%。

所以,電動車真的環保嗎?事實上電動車能否環保首先取決於當地的發電形式,再來則是回收電池的機制規範。而回收電池目前全球都還做不好;至於以火力發電為主、也不適合設置再生能源的台灣,電動車當然是個不夠環保的產品,台灣想要靠電動車達到碳中和基本上是不可能的事,政府一昧跟風仿效國外喊出20xx年禁售燃油車並大力扶持純電動車,實在沒有考慮全局。

所以,電動車真的環保嗎?事實上電動車能否環保首先取決於當地的發電形式,再來則是回收電池的機制規範。而回收電池目前全球都還做不好;至於以火力發電為主、也不適合設置再生能源的台灣,電動車當然是個不夠環保的產品,台灣想要靠電動車達到碳中和基本上是不可能的事,政府一昧跟風仿效國外喊出20xx年禁售燃油車並大力扶持純電動車,實在沒有考慮全局。 不過,考慮到石油含量的逐年下降、以及人類對於石油產品的依賴,尋找替代傳統燃油的“新能源”,確實是迫在眉梢的重大課題。而對於汽車來說,“電”確實是能替代燃油的另一種能源,這也讓電動車成為車壇火熱的不可逆趨勢,但在傳統電池以及傳統供電方式都依然會造成污染的當下,到底怎樣的“電”,才能真正適合車輛?才能達到爭環保?按我看來,氫燃料電池就是最終解答。

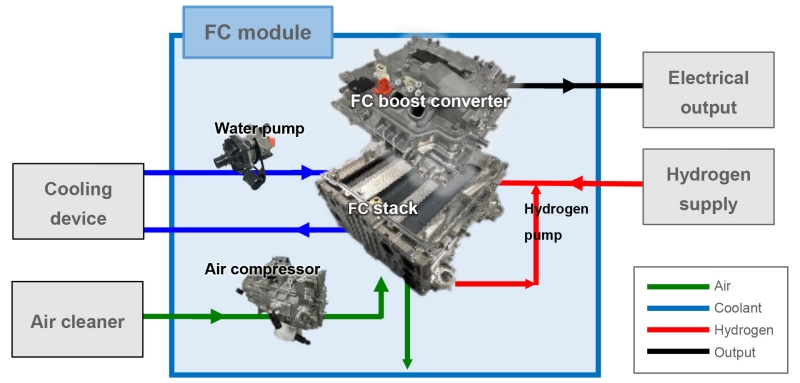

不過,考慮到石油含量的逐年下降、以及人類對於石油產品的依賴,尋找替代傳統燃油的“新能源”,確實是迫在眉梢的重大課題。而對於汽車來說,“電”確實是能替代燃油的另一種能源,這也讓電動車成為車壇火熱的不可逆趨勢,但在傳統電池以及傳統供電方式都依然會造成污染的當下,到底怎樣的“電”,才能真正適合車輛?才能達到爭環保?按我看來,氫燃料電池就是最終解答。 “氫燃料電池”這五個字相信各位車迷朋友都有聽過,但到底什麼是氫燃料電池?簡單說,就是把氫當成燃料灌入電池,讓其在離子層中進行氧化還原反應,使其化學能轉換成電能達到發電效果。再用更簡單的說法,使用各種方式提取出來的高純度氫氣搭配上取之不盡的空氣,讓氫氣和空氣中的氧進行化合反應後生成水與電(過程釋放熱量),取其電存到電池中,後續與純電動車相同,水排放後受熱蒸發又能與生成空氣,等同於生生不息的無限循環。而如果把釋放出的熱能再進行回收利用,那氫燃料電池的能源運用效率最高可達85%之多,可謂最高效、最環保的一種能源供給方式。

“氫燃料電池”這五個字相信各位車迷朋友都有聽過,但到底什麼是氫燃料電池?簡單說,就是把氫當成燃料灌入電池,讓其在離子層中進行氧化還原反應,使其化學能轉換成電能達到發電效果。再用更簡單的說法,使用各種方式提取出來的高純度氫氣搭配上取之不盡的空氣,讓氫氣和空氣中的氧進行化合反應後生成水與電(過程釋放熱量),取其電存到電池中,後續與純電動車相同,水排放後受熱蒸發又能與生成空氣,等同於生生不息的無限循環。而如果把釋放出的熱能再進行回收利用,那氫燃料電池的能源運用效率最高可達85%之多,可謂最高效、最環保的一種能源供給方式。 而燃料電池的發展歷史早在1839年就開始,依靠著免充電的“隨充隨用”特性,搭配幾乎只會產出熱與水的轉換結果,氫燃料電池擁有環保、可靠、不停歇發電的特性,目前已在各產業廣泛運用,包含交通工具、建築、移動電子產品、甚至是航天航太等。而在汽車領域上,著墨氫燃料電池的品牌也不少,包含賓士、現代、通用等,但涉入最深、投入最大、成果最高的,非豐田莫屬。

而燃料電池的發展歷史早在1839年就開始,依靠著免充電的“隨充隨用”特性,搭配幾乎只會產出熱與水的轉換結果,氫燃料電池擁有環保、可靠、不停歇發電的特性,目前已在各產業廣泛運用,包含交通工具、建築、移動電子產品、甚至是航天航太等。而在汽車領域上,著墨氫燃料電池的品牌也不少,包含賓士、現代、通用等,但涉入最深、投入最大、成果最高的,非豐田莫屬。 豐田對於氫燃料電池的投入早在1992年就開始,至今已將近30年,並在2014年時正式發表全世界首款提供給一般消費者的氫燃料電池車“MIRAI”,近日更完成了使用氫燃料引擎車參加24小時耐久賽事的壯舉,也使用MIRAI創下“一桶氫”跑出1003公里的續航紀錄,證明氫燃料電池車除了公認的“環保”之外,還實用、可靠,加上氫是地球最豐富的資源之一(甚至可以人造),氫燃料電池確實是真正的“新能源”解藥。

豐田對於氫燃料電池的投入早在1992年就開始,至今已將近30年,並在2014年時正式發表全世界首款提供給一般消費者的氫燃料電池車“MIRAI”,近日更完成了使用氫燃料引擎車參加24小時耐久賽事的壯舉,也使用MIRAI創下“一桶氫”跑出1003公里的續航紀錄,證明氫燃料電池車除了公認的“環保”之外,還實用、可靠,加上氫是地球最豐富的資源之一(甚至可以人造),氫燃料電池確實是真正的“新能源”解藥。

當然,氫燃料車不是沒有缺點,豐田在2011年時就曾說過,氫燃料電池剩下的唯一問題就是成本。雖然說燃料電池製造時跟電池一樣需要依賴貴金屬作為媒介(但對於貴金屬的依賴比傳統電池低很多),不過真正的大問題在於加氫站建置成本太高,運輸氫氣的車輛與管路其費用也很驚人。

根據粗略估算,雖然建置費用已逐年下降,但目前蓋一座加氫站的成本仍約需要加油站的五倍、充電站的三倍,再加上製氫、儲氫、輸氫等其他開銷,就現有狀況與技術下很難達到盈利,讓民間企業的投入意願極低,只能依賴車企與各國政府支持發展。但,哪個高科技不是這樣呢?20年前我們還在用黑白手機呢,時間一直是所有技術進步所需,所以相信氫燃料電池在未來肯定能達到真正普及,只是早晚罷了。

所以,在台灣不適合發展純電動車(長遠來看)、氫燃料電池還需要時間等待的情況下,台灣民眾真的只能繼續開燃油車嗎?不,我認為混合動力車款會是很好的選擇。

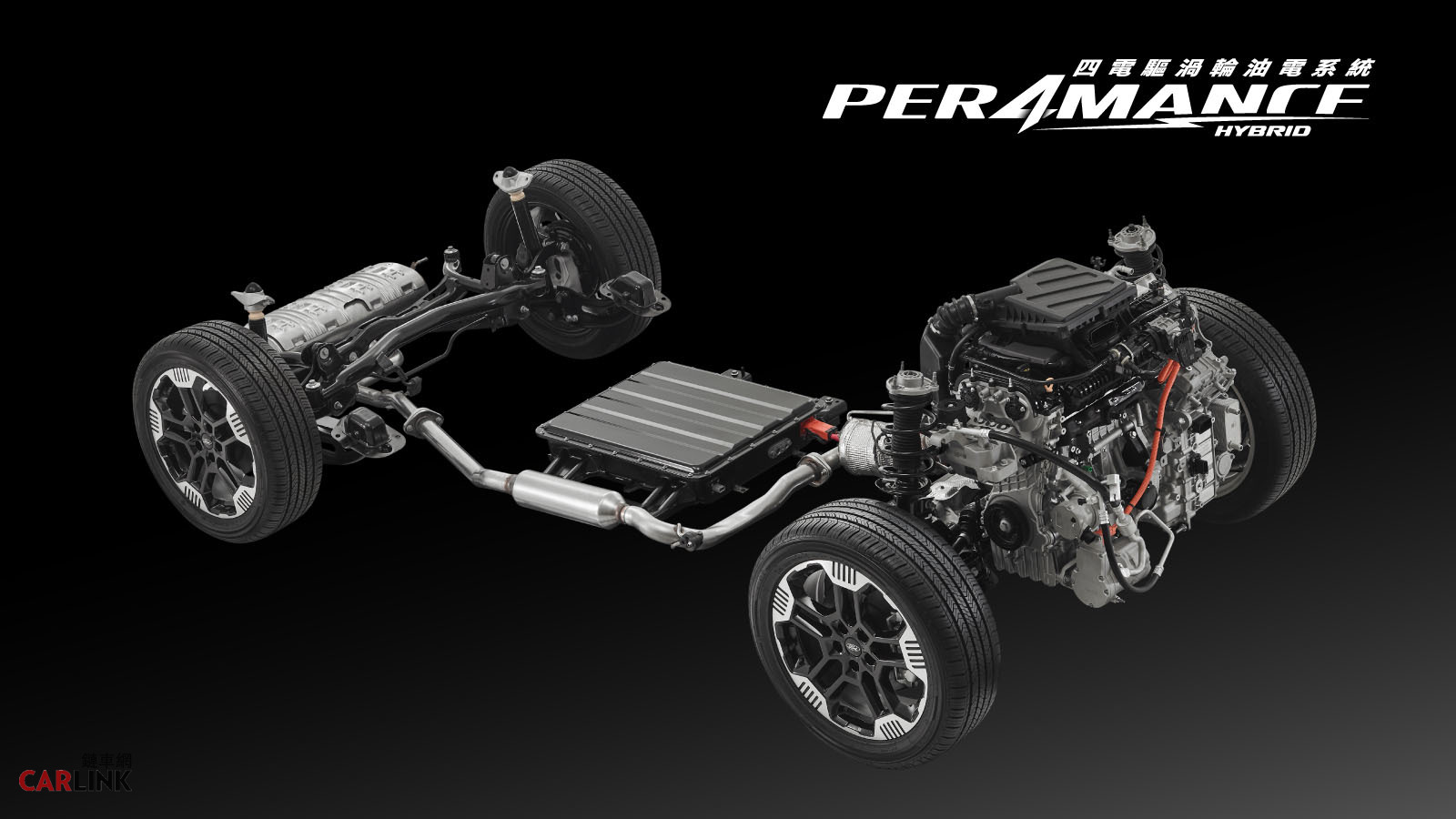

所以,在台灣不適合發展純電動車(長遠來看)、氫燃料電池還需要時間等待的情況下,台灣民眾真的只能繼續開燃油車嗎?不,我認為混合動力車款會是很好的選擇。 我要強調,我所謂的混合動力是搭載高電壓系統的“真混合動力”,而非48V此類的輕型HYBRID。以市場現況來說,混合動力車款的發展已謂高度成熟,在大多數高電壓混合動力都能提供純電行駛模式的情況之下,不僅提升油耗表現,更成為消費者體驗“純電動車”的引路石。至於家中能設置充電樁的朋友,在現行公用充電設備尚未普及的當下,還可以選擇插電式混合動力產品,享受趨近於純電動車、但卻完全不用承受里程焦慮的移動體驗。

我要強調,我所謂的混合動力是搭載高電壓系統的“真混合動力”,而非48V此類的輕型HYBRID。以市場現況來說,混合動力車款的發展已謂高度成熟,在大多數高電壓混合動力都能提供純電行駛模式的情況之下,不僅提升油耗表現,更成為消費者體驗“純電動車”的引路石。至於家中能設置充電樁的朋友,在現行公用充電設備尚未普及的當下,還可以選擇插電式混合動力產品,享受趨近於純電動車、但卻完全不用承受里程焦慮的移動體驗。

而若要提到混合動力,不論插不插電,豐田自是聲名遠播的佼佼者,旗下品牌TOYOTA與LEXUS,幾乎可說是所有產品都有提供混合動力的選項,普及程度之廣、應用層面之大絕對領先所有汽車品牌,台灣總代理和泰汽車也幾乎已把相關產品全數導入,除了LEXUS品牌“全車皆備”之外,更有如TOYOTA PRIUS車系、TOYOTA RAV4 HYBRID、甚至國產的COROLLA ALTIS HYBRID以及COROLLA CROSS HYBRID等,最入門的產品不用百萬元,讓消費者能夠低負擔擁抱未來生活。

當然,不論你願不願意選擇豐田,長遠來看,純電動車在台灣並不環保也很難普及,所以電動車絕對不是適合台灣的唯一解藥,想要達成碳中和僅能依靠氫燃料電池。而在這之前,結合燃油車與電動車雙重優勢的(高電壓)混合動力,我想才是真正愛台灣的好選擇。我也呼籲政府能夠多投入氫燃料發展,至少去試著了解看看吧?

當然,不論你願不願意選擇豐田,長遠來看,純電動車在台灣並不環保也很難普及,所以電動車絕對不是適合台灣的唯一解藥,想要達成碳中和僅能依靠氫燃料電池。而在這之前,結合燃油車與電動車雙重優勢的(高電壓)混合動力,我想才是真正愛台灣的好選擇。我也呼籲政府能夠多投入氫燃料發展,至少去試著了解看看吧?